葉衣の神と忘れられた森 - The Spirit in the Leaves: A Forgotten Myth

AIツール:その他

モデル:

年齢制限:制限なし

投稿日:2025年1月4日

夜が静かに森を覆い始めた頃、僕は絵具で汚れた手を見つめながらため息をついた。名前は蓮(レン)。二十代半ばの画家で、かつては未来への希望を抱いていた。けれど、ここ数年、僕のキャンバスには何も映らない。ただの白い空間が続くだけだった。いつからか、描くことが怖くなっていた。僕の中には何もないのではないかという恐れ。

森に行こうと思ったのは、偶然のようで必然だったのかもしれない。都会の喧騒から逃れたいと思っていた僕は、車で二時間ほどの郊外にある古い森の存在を知った。地元では「葉衣の神」の伝説で知られるその森は、観光地としての側面もあるが、奥地には誰も踏み込んではならない「聖域」があるという話だった。

翌朝、僕はスケッチブックとカメラをバッグに詰め、森へと向かった。薄曇りの空の下、緑の濃さが目に飛び込んできたとき、僕の胸は少しだけ高鳴った。入り口には「立ち入り禁止」の看板が立っていたが、それを無視して奥へと進んだ。

湿った土の匂い、風に揺れる木々の音、そして足元の苔が作る柔らかな緑。自然の全てが静かに息をしているようだった。気づけば僕はどんどん森の奥へと歩を進めていた。辺りは次第に薄暗くなり、奇妙な霧が足元から立ち上がってきた。まるで別の世界に入り込んだかのようだった。

その時、不意に視界の端に人影が見えた。驚いて振り向くと、そこには一人の少女が立っていた。

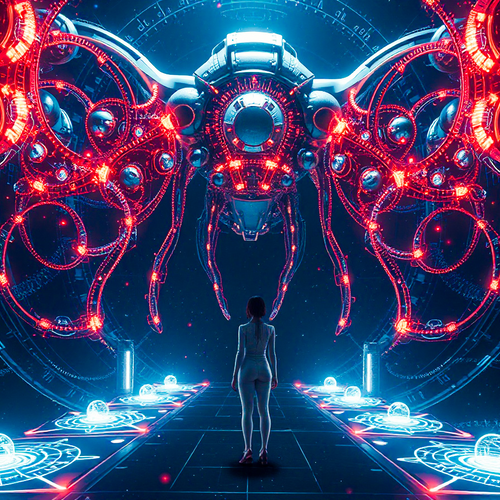

少女は不思議な姿をしていた。葉で編まれたような緑の衣を身に纏い、髪は淡い光を帯びた金色で、風に柔らかく揺れている。瞳はまるで深い森そのものの色を映したかのような濃い緑だった。彼女の表情は穏やかで、どこか悲しげだった。

「迷いましたか?」

彼女がそう問いかける声は、小川のせせらぎのように澄んでいた。僕はしばらく言葉を失ったが、何とか答えた。「ああ、もしかしたら。でも……君は?」

彼女は小さく微笑み、「リーファ」と名乗った。そして続けてこう言った。「私はこの森そのもの。あなたがここに来たのは偶然ではありません」

その瞬間、僕は奇妙な既視感に襲われた。まるで彼女をずっと知っていたような感覚。けれど現実感がない。夢の中に迷い込んだようだった。

リーファは僕に手を差し出した。その手は小さくて白く、何故か頼りなくも見えた。僕はその手を取るべきか一瞬迷ったが、なぜか抗えない力に引き寄せられるように、その手を握った。

触れた瞬間、胸の奥から熱い何かが込み上げてきた。

「蓮さん、あなたは私の森を救うためにここに来たのです」

彼女が静かにそう言った時、森の中の全てが一瞬で静まり返った。木々は揺れを止め、霧も薄くなり、ただ彼女の言葉だけが空気を支配していた。僕はその場に立ち尽くし、彼女の瞳を見つめ返すしかなかった。

その目の中に、僕がずっと描きたかった世界が広がっている気がした。

***

リーファは静かに手を引きながら、森の奥へと僕を導いた。彼女の後ろ姿は奇妙に光を帯びていて、霧の中でもくっきりと浮かび上がっていた。その姿は、まるで伝説の中の精霊そのものだった。

「この森には、昔から『葉衣の神』と呼ばれる存在がいました。でも、今ではほとんどの人がその神話を忘れています。」

彼女の声はどこか寂しげだった。歩きながら彼女が語る言葉に、僕は耳を傾けるしかなかった。

「葉衣の神は、この森と共に生きていました。人々が森を愛し、感謝を捧げることでその姿を保っていたんです。でも、時代が進むにつれて、人々は森をただの資源としか見なくなりました。その結果、神の力も弱まり、この森そのものも縮小していったのです。」

歩を進めるにつれ、森の雰囲気が変わっていくのを感じた。木々はさらに高く、空はほとんど見えなくなり、湿気のある空気が肌にまとわりついてくる。リーファが足を止めたのは、大きな岩が積み重なった場所だった。その中央には、水晶のように透き通った泉があった。

「ここが『聖域』です。」リーファは小さな声でそう告げた。

僕はその場に立ち尽くし、泉の中を見つめた。水面には僕自身の顔が映り込んでいたが、その隣にはリーファの姿も映っていた。ただし、彼女の姿は僕が目で見るものとは異なり、葉や蔓が体に絡みついたような神々しい姿をしていた。

「あなたにはこの森を描いてほしい。そして、人々の心に森の物語を蘇らせてほしいのです。」

(つづく)

全部を載せたいのですが、残念ながらこちらのキャプション欄には文字の制限があるため、もし続きが気になる方は私のブログ「MochiMermaid’s AI Art Adventures」やnoteをご覧ください。気に入っていただけたらハートマークをタップお願いします!

AIツール:その他

モデル:

年齢制限:制限なし

投稿日:2025年1月4日

夜が静かに森を覆い始めた頃、僕は絵具で汚れた手を見つめながらため息をついた。名前は蓮(レン)。二十代半ばの画家で、かつては未来への希望を抱いていた。けれど、ここ数年、僕のキャンバスには何も映らない。ただの白い空間が続くだけだった。いつからか、描くことが怖くなっていた。僕の中には何もないのではないかという恐れ。

森に行こうと思ったのは、偶然のようで必然だったのかもしれない。都会の喧騒から逃れたいと思っていた僕は、車で二時間ほどの郊外にある古い森の存在を知った。地元では「葉衣の神」の伝説で知られるその森は、観光地としての側面もあるが、奥地には誰も踏み込んではならない「聖域」があるという話だった。

翌朝、僕はスケッチブックとカメラをバッグに詰め、森へと向かった。薄曇りの空の下、緑の濃さが目に飛び込んできたとき、僕の胸は少しだけ高鳴った。入り口には「立ち入り禁止」の看板が立っていたが、それを無視して奥へと進んだ。

湿った土の匂い、風に揺れる木々の音、そして足元の苔が作る柔らかな緑。自然の全てが静かに息をしているようだった。気づけば僕はどんどん森の奥へと歩を進めていた。辺りは次第に薄暗くなり、奇妙な霧が足元から立ち上がってきた。まるで別の世界に入り込んだかのようだった。

その時、不意に視界の端に人影が見えた。驚いて振り向くと、そこには一人の少女が立っていた。

少女は不思議な姿をしていた。葉で編まれたような緑の衣を身に纏い、髪は淡い光を帯びた金色で、風に柔らかく揺れている。瞳はまるで深い森そのものの色を映したかのような濃い緑だった。彼女の表情は穏やかで、どこか悲しげだった。

「迷いましたか?」

彼女がそう問いかける声は、小川のせせらぎのように澄んでいた。僕はしばらく言葉を失ったが、何とか答えた。「ああ、もしかしたら。でも……君は?」

彼女は小さく微笑み、「リーファ」と名乗った。そして続けてこう言った。「私はこの森そのもの。あなたがここに来たのは偶然ではありません」

その瞬間、僕は奇妙な既視感に襲われた。まるで彼女をずっと知っていたような感覚。けれど現実感がない。夢の中に迷い込んだようだった。

リーファは僕に手を差し出した。その手は小さくて白く、何故か頼りなくも見えた。僕はその手を取るべきか一瞬迷ったが、なぜか抗えない力に引き寄せられるように、その手を握った。

触れた瞬間、胸の奥から熱い何かが込み上げてきた。

「蓮さん、あなたは私の森を救うためにここに来たのです」

彼女が静かにそう言った時、森の中の全てが一瞬で静まり返った。木々は揺れを止め、霧も薄くなり、ただ彼女の言葉だけが空気を支配していた。僕はその場に立ち尽くし、彼女の瞳を見つめ返すしかなかった。

その目の中に、僕がずっと描きたかった世界が広がっている気がした。

***

リーファは静かに手を引きながら、森の奥へと僕を導いた。彼女の後ろ姿は奇妙に光を帯びていて、霧の中でもくっきりと浮かび上がっていた。その姿は、まるで伝説の中の精霊そのものだった。

「この森には、昔から『葉衣の神』と呼ばれる存在がいました。でも、今ではほとんどの人がその神話を忘れています。」

彼女の声はどこか寂しげだった。歩きながら彼女が語る言葉に、僕は耳を傾けるしかなかった。

「葉衣の神は、この森と共に生きていました。人々が森を愛し、感謝を捧げることでその姿を保っていたんです。でも、時代が進むにつれて、人々は森をただの資源としか見なくなりました。その結果、神の力も弱まり、この森そのものも縮小していったのです。」

歩を進めるにつれ、森の雰囲気が変わっていくのを感じた。木々はさらに高く、空はほとんど見えなくなり、湿気のある空気が肌にまとわりついてくる。リーファが足を止めたのは、大きな岩が積み重なった場所だった。その中央には、水晶のように透き通った泉があった。

「ここが『聖域』です。」リーファは小さな声でそう告げた。

僕はその場に立ち尽くし、泉の中を見つめた。水面には僕自身の顔が映り込んでいたが、その隣にはリーファの姿も映っていた。ただし、彼女の姿は僕が目で見るものとは異なり、葉や蔓が体に絡みついたような神々しい姿をしていた。

「あなたにはこの森を描いてほしい。そして、人々の心に森の物語を蘇らせてほしいのです。」

(つづく)

全部を載せたいのですが、残念ながらこちらのキャプション欄には文字の制限があるため、もし続きが気になる方は私のブログ「MochiMermaid’s AI Art Adventures」やnoteをご覧ください。気に入っていただけたらハートマークをタップお願いします!

Steps:

Scale:

Seed:

Samplar:

Strength:

Noise: